最近更新した投稿

11月、近隣クリニックに、臨時のお休みの予定がありますので、事前にご確認をお願いします。

ただし、当薬局は通常通りに開局しています。

他の医療機関の処方せん調剤の取り扱いなど、通常通りに行いますので、ご安心ください。

(自局の事ではないので、詳細はこちらには書いていません。ご了承ください)

一般の皆様に向けた、県民セミナーが開催されますので、ご案内します。

「第19回 薬と健康 県民セミナー」

日時:平成30年9月30日(日) 13:00〜16:00

場所:壱岐の島ホール

健康づくりに役立つ講話(2演題)のほかに、薬と健康についての相談コーナーもあります。

もちろん、入場無料です。(事前の参加申し込みは不要です)

ご興味のある方は、お近くの方は、よろしければご来場ください。

案内は、一般社団法人長崎県薬剤師会のホームページに掲載されています。

(追記)台風接近のため、残念ながら中止となりました

(追記)年度内に開催予定との事です。

厚生労働省のホームページに、豪雨関連情報が掲載されていますので、ご紹介します。

掲載されている情報の見出しは、以下の通りです。

被災者の皆様へ

水道

健康・医療

〇医療機関等の受診について

〇避難所生活について

〇その他

一般家屋や食品営業施設における浸水後の消毒の相談について

介護・福祉

雇用・労働

〇各種相談

〇事業主の皆様へ

〇労働者の皆様へ

〇その他

生活支援

年金

支援者の皆様へ

医療機関等、介護・障害福祉サービス事業者の皆様へ

行政担当者の方へ

被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

お手伝いできること、考え実行していきます。

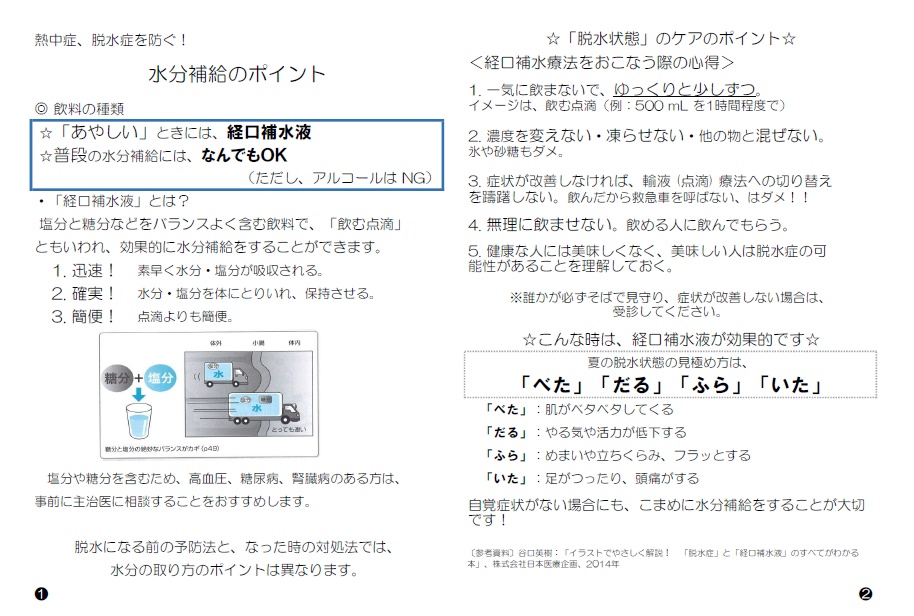

連日の猛暑が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

熱中症による救急搬送も連日報道されています。

熱中症をふせぐための鍵の一つは、適切な水分補給です。

こまめな水分補給をお願いします。

頓服薬(とんぷくやく)

頓服とは、食後など決まった時間ではなく、発作時や症状のひどいときなどに薬を飲むことであり、そのような飲み方をする薬のことを、「頓服薬(とんぷくやく)」といいます。

頓服薬の場合、どんな時に飲むのか、医療関係者に確認し、正しく理解して使用することが、とても大切です。

頓服薬として用いられる薬には、主に、以下のような効果の薬があります。

◇解熱剤

通常、熱が38.5℃以上あって体がきついときに服用します。

効かないからといって、続けて服用してはいけません。一度服用したら、最低3~4時間はあけてください(薬によって指示が異なる場合があります)。

◇鎮痛剤

頭痛、腹痛、歯痛、その他の痛みのある時に服用します。

これも続けて服用する場合は、3〜4時間間隔をあけてください(薬によって指示が異なる場合があります)。

◇下 剤

便秘の時に服用します。

通常、寝る前に服用することで、翌朝便通があることを期待して、寝る前に服用指示されることが多いですが、薬の作用時間によって、指示内容が異なる場合があります。

◇睡眠剤

眠れない時に服用します。

医師の指示に従い、1回量を厳守して服用しましょう。

◇狭心症

発作止めの薬

(舌下錠) 狭心症の発作が起こった時に服用します。

舌下錠というのは舌の下、または歯ぐきと頬の間に錠剤を入れて服用するもので、口腔内の粘膜から直接吸収されるため、通常1分以内に効果が現れます。かみ砕いたり、のみこんだりしないように注意して下さい。

頓服薬は、本来の意味が患者さんに誤って理解されていることが多い言葉です [1] ので、あらためてお伝えします。すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、今一度確認して、薬を正しく使用しましょう。

参考資料)

[1]国立国語研究所「病院の言葉」委員会:「病院の言葉」をわかりやすくする提案、平成21年3月.(URL)