最近更新した投稿

お薬手帳に関する制度

「薬剤服用歴管理指導料」

薬局で、患者さんに、安全に医薬品を使っていただくために必要な説明を行ったことに対して算定される点数です。これには、以下の3つが大切です。

・薬剤服用歴:薬局が患者さん毎に作成している記録。薬局で保管しています。

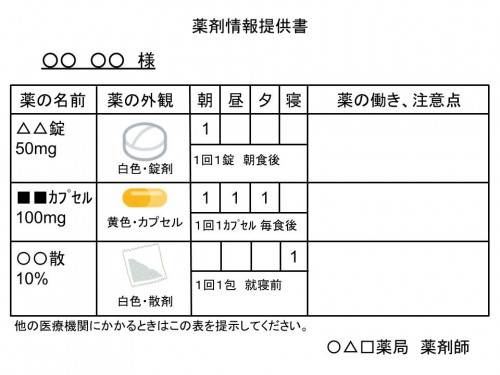

・薬剤情報提供文書:患者さんにお渡しする写真入りの文書。薬の名前、使い方(用法)、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報に加え、後発医薬品の情報を記載しています。

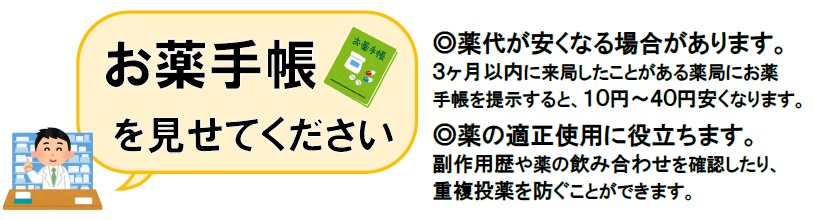

・お薬手帳:お薬の記録に使う手帳。薬を使う上で注意すべき情報(副作用歴など)を記録し、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を記載した文書を貼付します。

上記をもとに、薬剤師は以下の事を行います。

1. 薬を正しく使っていただくために必要な事項を説明します。

2. 薬剤服用歴やお薬手帳の内容と、処方せんの内容を、照らし合わせて、処方の内容を確認します。

患者さんの病歴や他の病院などで出されている薬を確認して飲み合わせに注意が必要な場合や、これまでの処方内容と変更されていて確認が必要な場合には、処方医に連絡して確認することがあります。

お薬手帳を拝見し、副作用歴やアレルギー歴、他の病院で出されている薬など、必要な事項を薬剤服用歴に記録します。

3. 薬剤情報提供書を文書を発行し、薬の基本的な情報を提供します。

4. お薬手帳に必要な事項を記載します。(用紙を貼付する場合もあります)

5. 患者さんやご家族に、服薬状況や残薬の状況をお伺いします。

以上のことを行ったときに、算定をさせていただいています。

薬剤服用歴を作成・管理している薬局は、その旨、薬局内に掲示しています。

現在の医療制度(令和2年4月1日施行)では、お薬手帳の有無や、来局状況などによって点数が異なります。

当薬局では、3ヶ月以内に来局したことがある方が、お薬手帳を持参していただけると、自己負担金額が安くなります。

価格は、10円~40円、安くなることがあります(※金額に幅があるのは、自己負担割合や金額の算定する過程で四捨五入をするためです)。

ーーー

(編集の記録)

2020.04.01. 診療報酬改定に伴い、更新しました。

どちらかで、「かかりつけ薬剤師」や「かかりつけ薬局」という言葉をお聞きになられたことはありませんか?

日本薬剤師会では、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」を決めておくことをおすすめしています。

参考)日本薬剤師会:かかりつけ薬剤師・健康サポート PR サイト

【資料】

〇「かかりつけ薬剤師」と「かかりつけ薬局」の関係

かかりつけ薬剤師

「かかりつけ薬剤師」とは、患者が使用する医薬品について、一元的かつ 継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に関する多様な相 談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師を指す。

かかりつけ薬局

「かかりつけ薬局」とは、地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬剤師」が、患者の使用する医薬品の一元的 かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局を指す。

〇「かかりつけ薬剤師」に求められる資質

地域の住民・患者からのニーズに的確に応え、「かかりつけ薬剤師」として選ばれるためには、次に示すような資質を備えていることが求められる。

① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができる。

② 常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。

③ 地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。

④ 薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステムの一員として活動できる。

⑤ 医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、 また、適切にかかりつけ医等へ受診勧奨等を行うことができる。

⑥ 医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して 薬学的知見に基づき疑義照会を行うなど、かかりつけ医と連携して、 患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。

参考)日本薬剤師会「地域の住民・患者から信頼される 「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割について」、平成27年9月16日

「かかりつけ薬剤師」制度について

平成28年の調剤報酬改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されました。

これは、患者さんご自身が、信頼する薬剤師を一人選ぶことができる仕組みです(薬剤師がいくつかの条件を満たしておく必要があります)。

この制度で、「かかりつけ薬剤師」がお約束することは、以下の通りです。

・薬の情報を一元的に把握し(複数の医療機関の内容、市販薬、健康食品など)、継続的に管理します。

・かかりつけ薬剤師が責任を持って対応します。

・調剤した薬の情報(薬の名前や注意事項など)を、お薬手帳に記入します。

・必要に応じて、処方医と連携を取りながら、患者さんの薬物治療にあたります。

・開局時間内/時間外に関わらず、いつでもお問合せに応じます。

・調剤後も、お伝えすることが発生した場合(製薬メーカーからの連絡なども含む)、連絡差し上げることがあります。

・残薬の整理をお手伝いします(残薬が発生しないような工夫や、医療機関に相談し数量調整など)。

患者さんからかかりつけ薬剤師に指名していただいた薬剤師が、責任をもって担当します。これには、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。

また、いったん「かかりつけ薬剤師」に同意された場合でも、いつでも同意を撤回することは可能です。

Q. 負担金額について

A. 通常、薬剤師が、患者さん毎に作成した薬剤服用歴(薬局のカルテ)に基づいて、説明文書を提供し、薬剤の使用に必要な説明を行うことに対して、「薬剤服用歴管理指導料」を算定させていただきます。

かかりつけ薬剤師の場合は、「薬剤服用歴管理指導料」に代わり、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。

安心の代わりに、負担が必要になるため、十分に説明を受けたうえで、納得してから指名していただくことをお勧めします。

Q. どの薬剤師でも、かかりつけ薬剤師に指名できるのか?

A. 制度上、かかりつけ薬剤師になれるのは、十分な経験等(注)を積んだ薬剤師のみです。

(注釈)十分な経験等がある薬剤師とは?

・薬剤師として薬局での勤務経験が3年以上

・その薬局に週32時間以上勤め、かつ1年以上在籍している

・医療に関する地域活動に参画している

・薬剤師研修認定等を取得している

Q. かかりつけ薬剤師を指名するには?

A. 薬剤師から、かかりつけ薬剤師の内容について説明を受けてください。そのうえで、必要書類に署名をお願いします。これで、指名完了です。

かかりつけ薬剤師として指名できるのは、一人だけです。

もちろん、いつでも撤回することは可能です。ご遠慮なくお申し付けください。

Q. 「かかりつけ薬剤師」が休みの時は、薬を受け取れないのか?

A. 他の薬剤師が、投薬・服薬指導を担当します。この場合は、かかりつけ薬剤師管理指導料は発生しません。

かかりつけ薬剤師に相談していただける体制づくりのために、事前に勤務日をお伝えしますので、可能であれば、勤務日にご相談ください。

当薬局のおもい:「かかりつけ薬剤師について」

処方せんを持っていけば、どこの保険薬局でも調剤して、お薬をお渡しすることは可能です。しかし、複数の病院からの薬のことや一般用医薬品、日常生活のことなど、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」がいると安心です。

複数の病院にかかっている場合など、その飲み合わせ(相互作用)や薬の重複に気を付けなければなりません。薬の情報を、お薬手帳に1か所にまとめたうえで、「かかりつけ薬剤師」に伝えていただけると、飲み合わせや重複などを発見することができます。

患者さんが、困ったときに気軽に相談ができる「かかりつけ」を持つことが安心につながるように、と願っています。

個人的には、相談相手は必ずしも一人である必要はないと思っています。それぞれに専門の適した相談相手がいることは理想的、だとも思っています。各領域で専門の相談相手がいるのはとても心強いです。ただ、自分で専門家へ相談することが難しい場合、その仲介をしてくれるような存在となる、「かかりつけ」がいると安心です。

ただ、薬の飲み合わせなどを考えると、全体像が見えると、適切な返答をすることができます。そのためには、あなたの薬の情報を一か所で集約する、もしくは、お薬手帳などを活用して教えていただけると、適切な情報提供をさせていただけると思います。

その点で、かかりつけ制度のご利用やお薬手帳の活用をお願いいたします。

もちろん、私も、「かかりつけ薬剤」を名乗れるための研修を受けています。

ただし、いち薬剤師としては、すべての皆様に対して、常にかかりつけの気持ちで接しています。

(変更のお知らせ)

・2019年2月20日:内容を追記しました

追記)令和元年10月1日から改正されました。最新の情報をご確認ください。→調剤報酬/令和元年10月 調剤報酬改定

ーーーーーーーーーー

医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。

平成30年4月1日から、新しい制度が始まるため、3月までとは、自己負担金が変わる場合があります。制度の改正による変更であることを、なにとぞ、ご理解お願いします。平成30年4月1日からの内容一覧表を以下に示します(内容は間違いがないことを十分に確認していますが、厚生労働省から発表される最新の内容をご参照ください)。

![]() 調剤報酬一覧表 (H30).pdf (0.37MB)

調剤報酬一覧表 (H30).pdf (0.37MB)

参考情報)

点鼻薬を使う目的

点鼻薬は、鼻局所に薬の効果を発揮させるため、もしくは、鼻粘膜から吸収させて全身に薬を効かせるために使う場合があります。ここでは、鼻局所に薬を効かせるために使う場合の、点鼻薬の使い方をご紹介します。

鼻に効果を発揮する点鼻薬には、主に、以下のような効果の薬があり、目的に応じて、使い分けられます。

1. 血管収縮薬

鼻粘膜の充血・うっ血をとることで、鼻づまりが楽にするために使います。

注意)即効性があるため、何度も使いたいと思う方も多いですが、必ず、回数を守って使ってください。使いすぎが原因の鼻水・鼻づまりが起こる可能性があります。

2. アレルギー薬

アレルギー反応を抑えることで、鼻中の違和感や鼻水などの鼻症状を薬にするために使います。

3. 点鼻ステロイド薬

アレルギー症状や炎症(発赤や腫れ)をとることで、鼻水などの鼻症状や鼻づまりを楽にするために使います。

液状と粉末状があります。粉末状のものは、操作の手順は多くなりますが、鼻腔内に付着して長持ちする、液が垂れてこないというメリットが期待できます。

全身に薬効を発揮することを目的とした点鼻薬は、鼻に噴霧後、薬の成分が血管内に取り込まれ、全身に運ばれることで、全身に効果を発揮することができます。例えば、片頭痛薬、ホルモン薬、尿量を調節する薬などが、使用されています。

点鼻薬の使い方

点鼻薬の使い方には、噴霧タイプ(液状、または、粉末状)や、滴下タイプがあります。

噴霧タイプの使い方:いろんな点鼻薬が、噴霧タイプに該当します

(液状)

①鼻水をかんでから使用してください

②点鼻薬をよく振ってください

(懸濁液タイプの点鼻薬の場合、液を均一にするためによく振ってください)

②頭を少しうつむき加減にして、鼻孔の入り口に点鼻薬のノズルをあて、噴霧します。

(説明を受けた回数だけ噴霧してください)

③これを、もう片方の鼻孔にも行います。

1日の点鼻回数は、点鼻薬の種類によって違いますので、医療機関や薬袋をご確認ください。

薬によっては、「噴霧後、頭を後方に傾けで、薬液をしみこませてください」と指示がある場合もあります。また、噴霧後に鼻から息を吸い込むときは、ゆっくりと吸い込んでください。鼻からフンッと勢いよく息を吸い込む必要はありません(のどの方に流れてしまうため。のどに流れた場合は、うがいをしてください)。

粉末状の点鼻薬(噴霧タイプ)も基本的には同様ですが、粉を出すための操作が必要です。点鼻薬ごとに指示通りに使用してください。

滴下タイプの使い方:特に、嗅覚障害の治療のために、使われます

※医療機関で指示を受けたとおりに使用してください。側臥位や懸垂頭位など、複数の方法があります。ご自身に合った方法を、医療機関で指示されると思いますので、ご確認ください。

市販薬の点鼻薬を使うときの注意点

市販されている点鼻薬は、血管収縮薬や抗ヒスタミン薬(鼻水をとめる)など、複数の薬効成分を含んでいるものが多いです。上記のように、特に血管収縮薬を含んだ点鼻薬を使うときは、市販薬の点鼻薬でも、点鼻薬の使いすぎによる副反応として、鼻症状が起こることもありますので、回数を守って使用することが、大変、重要です。

薬局では、お渡しする医薬品について、薬の外観(写真)・飲み方(使い方)・注意事項などが記載された薬剤情報提供書をお渡しします。手元において、ご確認ください。

ただ、記載している情報は一般的なものですので、患者さんの一人一人の状況には合っていないこともあり得ます。そこで、医療従事者の出番です。ご不明な点は、いつでもご連絡ください。

【制度の解説】

薬剤師は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤した薬剤を適正に使用していただくため、患者さん(または、看護にあたる方)に対して、必要な情報を提供し、または、必要な薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられています。

関連する法律:「薬剤師法」第二十五条の二

関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)第九条の三 ※薬局開設者が勤務薬剤師に行わせる義務

「必要な情報」とは以下の通りです。

(1)医薬品の名称

(2)有効成分の名称、分量

(3)用法、用量

(4)効能、効果

(5)使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項:副作用の初期症状と対処法、併用に注意すべき薬など

(6)その他、薬剤師が必要と判断する事項:薬の保管方法など

関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第十五条の十二

これらの事項をお伝えするために、薬局では、服薬指導とともに、薬剤情報提供文書などを発行しています。(薬局によって、薬剤情報提供文書を発行したり、薬袋に記載したり、情報提供する手段は異なります)