最近更新した投稿

抗コリン薬は、臨床でも汎用されていることもあり、抗コリン性作用の副作用は、臨床でも遭遇頻度が高いです。

一つでは禁忌ではなくても、複数の抗コリン薬を併用したときなど、判断に悩むこともあります。そのとき、リスクスケールは判断手段の一つとして有用です。

日本版のリスクスケールが公開されたので、ぜひ、確認しておきたいところです。

![]() DI ニュース 202405.pdf (0.33MB)

DI ニュース 202405.pdf (0.33MB)

もちろん、薬の性質において、抗コリン性は薬の特徴の一部分です。

薬理作用やその他の特徴を踏まえて使用されます。

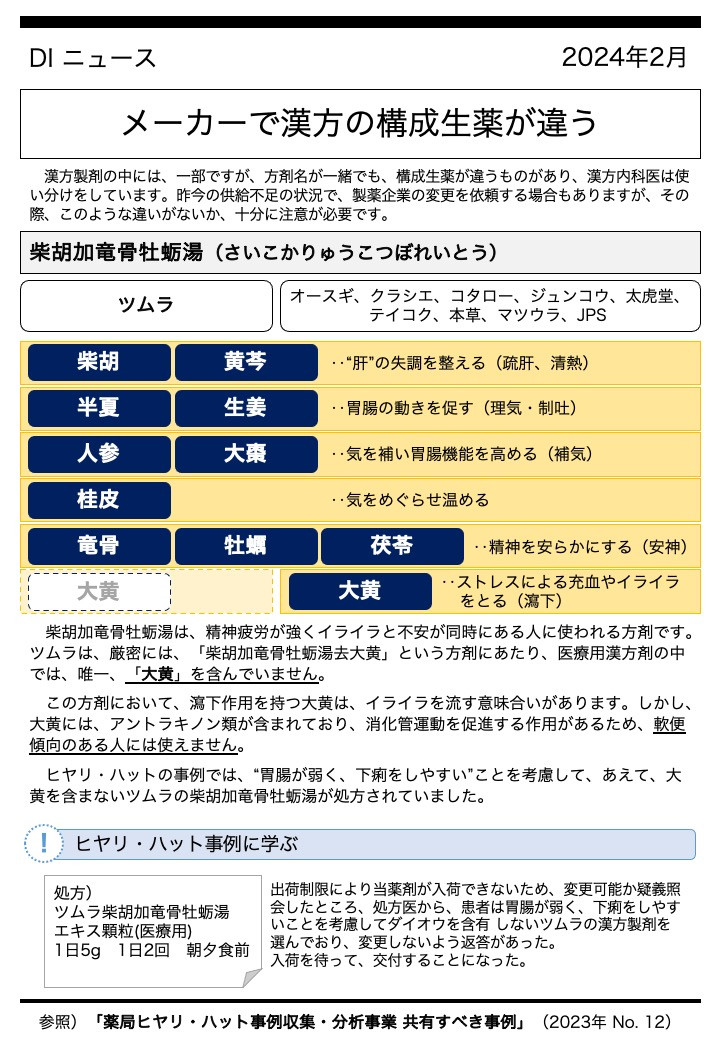

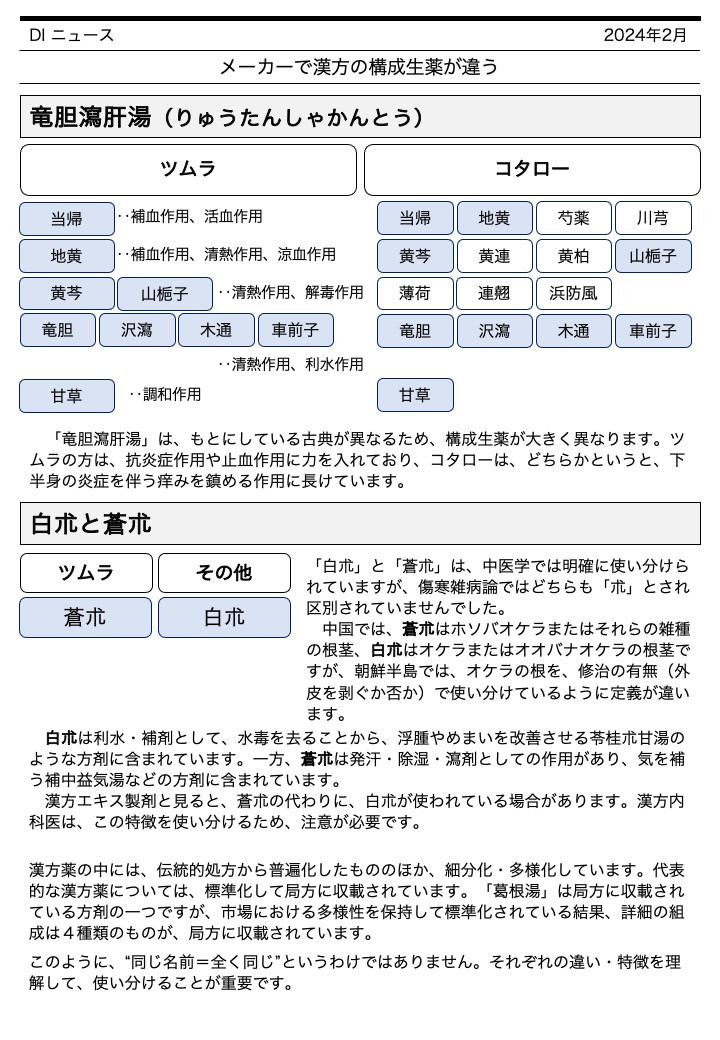

漢方製剤のうち、調剤するときに注意が必要な「メーカーによる違い」をまとめました。

![]() DIニュース 202402.pdf (0.16MB)

DIニュース 202402.pdf (0.16MB)

参考)薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/) 共有すべき事例2023年No. 12

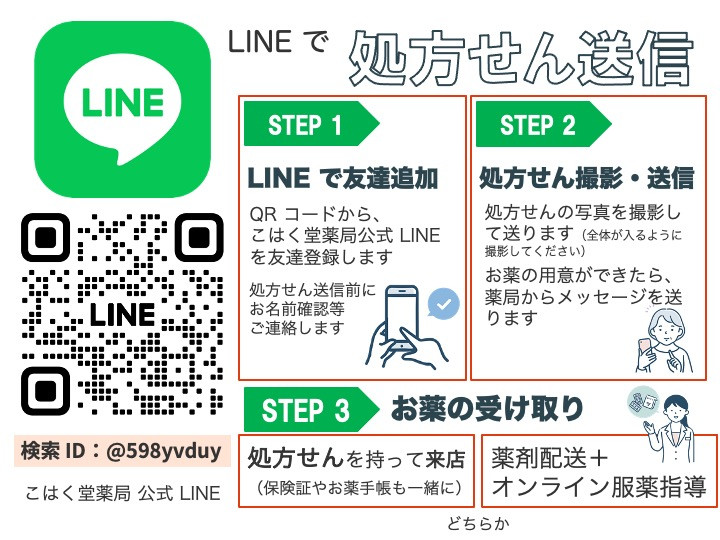

こはく堂薬局でのオンライン服薬指導の流れ

[STEP 1]LINE で友達追加

QR コード、または、ID 検索から、こはく堂薬局の公式 LINE を友達追加してください。

処方せん送信をご希望の場合は、友達追加の時に、「処方せん」とメッセージを送ってください。

なお、処方せん送信の場合は、事前にお名前確認などご連絡をいたしますので、お待ちください。

LINE では、おくすり相談なども対応しております(管理薬剤師が回答します)。

受診の予定がなくても、お気軽に、LINE 友達をご利用ください。

おくすり相談の場合は、本名は確認せずに対応いたしますので、ご安心ください。(必要に応じて、年齢や性別などは尋ねる場合があります)

[STEP 2]処方せんを撮影して、送信

処方せんの写真を撮影して、送ってください。

薬局から、返信の連絡を差し上げます。

なお、薬局側の端末では、要件が済み次第、処方せんの画像は削除します。

お送りいただいた時に写真画像が、ご自身の端末に残っているため、必要に応じて削除などをお願いします。

[STEP 3]服薬指導+お薬の受け取り

オンライン服薬指導の場合は、

ビデオ通話でオンライン服薬指導を行います。

(※0410 対応の場合は、電話でも可能)

その後、薬剤を配送します。

原則、近隣の方には、薬局スタッフがお届けします。その際に、料金のお支払いをお願いします。

参考ページ)

・オンライン服薬指導とは?(https://kohakudo589.com/info/5182856)

オンライン服薬指導とは?

新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン服薬指導が、2020年4月から開始されました。

また、2022年の薬機法の改正によって、オンライン服薬指導の規制が緩和され、より便利に、オンライン服薬指導を利用できるようになりました。

その後、新型コロナ感染に対する時限措置が終了するなど、いろんな変更点もありますが、新しい制度のオンライン服薬指導は、上手に利用すると、メリットも大きい制度です。

ここでは、どんなルールなのか、どうしたら利用できるのかを、お知らせします。

ーーー

[目次]

オンライン服薬指導とは?

どんな違いがあるのか?

どんなメリット・デメリットがあるのか?

ーーー

オンライン服薬指導とは?

皆さんは、薬局に処方せんを持参された時に、

薬を見ながら、薬の名前や効果、飲み方、注意事項などの説明を受けたことがあると思います。

これを、「服薬指導」といいます。

オンライン服薬指導とは、ビデオ通話を利用して、服薬指導をすることを言います。

2020年4月に、情報通信機器を用いて遠隔診療を行う「オンライン診療」が法制化されました[1]。このとき、特区の薬局では、オンライン服薬指導も行われました。

その後、新型コロナウイルス感染症により通院が困難になった方や、宿泊療養施設の患者に医療を提供するための手段として、オンライン診療が利用されてきました。

薬局でも、厚生労働省の定めによって(0410事務連絡)、新型コロナウイルス感染症で通院が困難になった方などに対応するための次元的措置として、2020年4月からは、医師や歯科医師が発行した処方せんに基づいて調剤した後に、対面ではなくても、「音声のみ」でオンライン服薬指導をすることが可能になりました [2] [3]。

また、薬機法の改正に伴い、2020年9月から、ビデオ通話によるオンライン服薬指導が認められました [4]。

オンライン服薬指導の制度をまとめます。

①(2020年4月から)オンライン診療の開始に伴う、オンライン服薬指導

→終了

②電話通話によるオンライン服薬指導

新型コロナウイルス感染症に伴う時限的措置。令和5年7月31日で終了する。

③ビデオ通話でのオンライン服薬指導

改正薬機法に基づく制度。ビデオ通話でオンライン服薬指導をうけることができる制度。

このように、現在では、2つの制度でオンライン服薬指導が実施可能です。

原則、ビデオ通話によるオンライン服薬指導ですが、7月31日までは、電話通話でも可能です。

ーーー(参考資料)ーーー

[1] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」、医政初0330第46号厚生労働省医政局長通知別紙、平成30年3月30日.

[2] 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診察等の時限的・ 特例的な取り扱いについて」、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡、令和 2 年 4 月 10 日.

[3] 「⻭科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡、令和 2 年 4 月 24 日.

[4] 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」、令和4年厚生労働省令第65号、令和4年3月31日.

ーー(以上、参考資料)ーー

どんな違いがあるのか?

今までに3つの制度がありましたが、改良が加えられ、より便利になってきました。

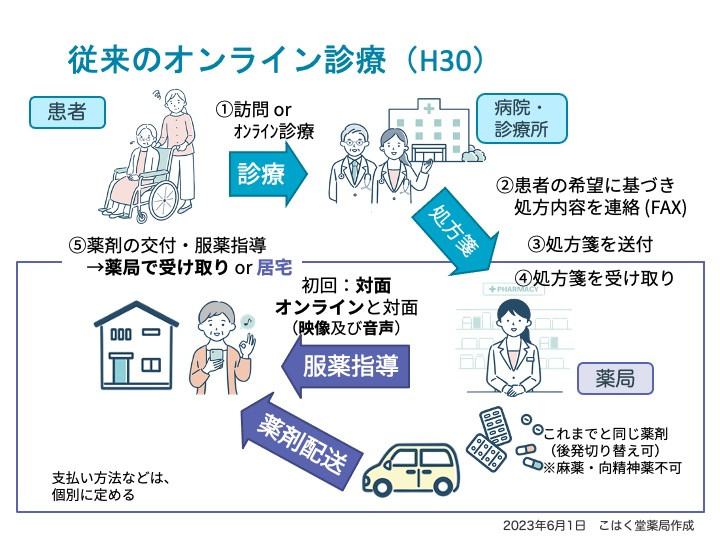

①オンライン診療の開始に伴う、オンライン服薬指導

これでは、医師が訪問診療をした場合、もしくは、オンライン診療を受けた場合のみが対象でした。

薬局では、事前に処方せんの内容を連絡うけた時点で、薬剤を取り揃えますが、実際の処方せんで最終確認をしないと、薬剤をお渡しする前の調製は完了できませんでした。また、それまでに薬局に来たことがある患者さんのみが対象でした。

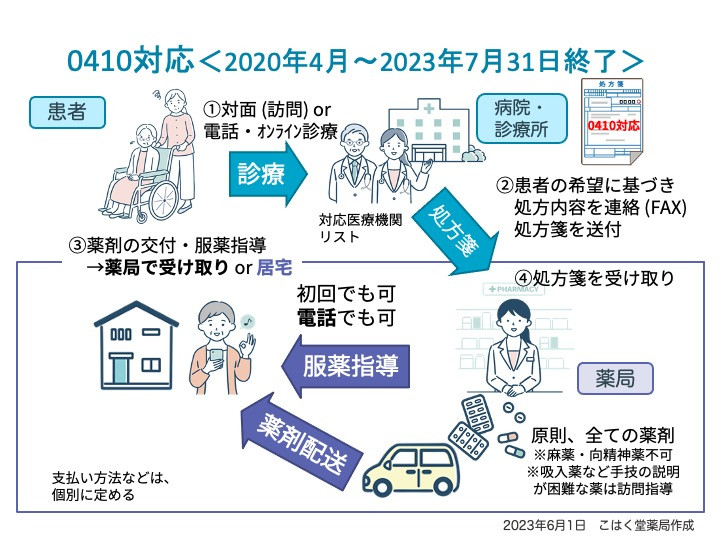

②新型コロナウイルス感染症にともなう時限的措置

診察方法については、患者様が医療機関を受診した場合、電話診療やオンライン診療の場合、どれでも対応可能です。

処方せんの備考欄には、「0410対応」と記載されます。

その薬局を初めて利用する場合でも、オンライン服薬指導が可能になりました。

薬局では、処方せんで処方内容と薬剤を確認した上で、患者様に薬剤をお届けします(配送業者を使うか、薬局スタッフが配送する)。

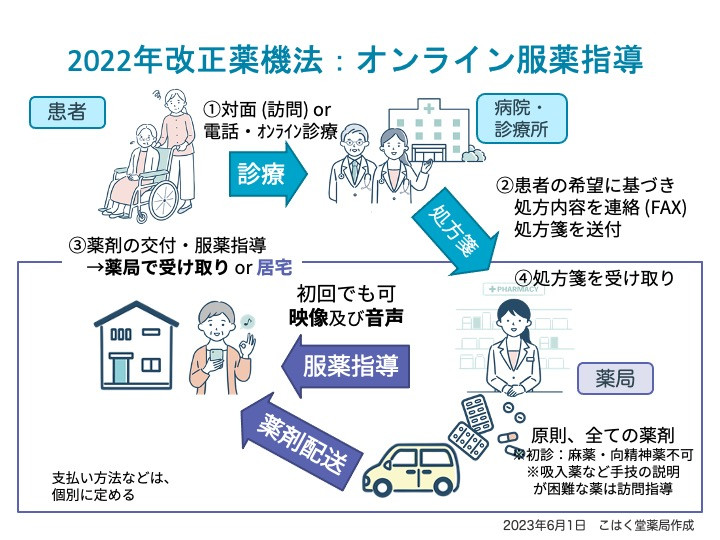

③改正薬機法で定められたオンライン服薬指導

要点をまとめます。

✔️ 患者さんが、直接、医療機関を受診された場合でも、オンライン服薬指導が利用可能です

✔️ ビデオ通話で、オンライン服薬指導をします

※ 本人確認のために、ビデオ通話が必要です。

(この時、薬剤師は画面越しに身分証明証を提示しますので、ご確認ください。また、画面越しに健康保険証の提示をお願いすることがあります。)

✔️ 初めて薬局を利用する方でも、オンライン服薬指導を利用可能です

✔️ ただし、画面越しでは、使い方(手技)の説明が難しいと薬剤師が判断した場合、訪問指導を行う場合があります

✔️ 薬剤の種類によっては、対応ができないものがあります

✔️ お支払い方法は、薬局ごとに異なります(銀行振込やオンライン決済など)

どんなメリット(利点)・デメリット(欠点)があるのか?

オンライン服薬指導のメリットには、次のようなことがあります。

・来局にかかる手間や時間を短縮することができる

・自宅からの距離に関わらず、信頼できる薬局を選ぶことができる

オンライン服薬指導のデメリットには、次のようなことがあります。

・配送料がかかる場合がある

・配送に時間がかかる場合がある

こはく堂薬局では、基本的に、近隣(諫早市内等)の方には、薬局からお届けしますので、配送費がかかりません。

→こはく堂薬局におけるオンライン服薬指導の流れは、こちらのページをご覧ください(https://kohakudo589.com/info/5183158)

ーーー

イラスト引用元)イラストAC(https://www.ac-illust.com/) まーぴーさん、tomoeさんのイラストを使用しています。