最近更新した投稿

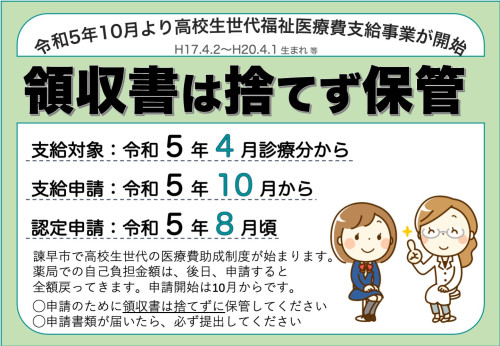

令和5年4月1日の診療分から、高校生世代の医療費助成が始まります。

◯助成を受けるには、申請が必要な場合があります

8月頃に書類が届いたら、必ず、手続きをしてください。

◯申請開始は、10月からです

医療費の助成は、「償還払い」です。

一旦、医療機関の窓口で支払い、後日、ひと月分を申請します。

制度の詳細は、「いさはや子育てネット」内のページをご確認ください。

https://isahayakosodate.jp/news/Koukousei_fukushi.html

申請時には、領収書が必要ですので、

令和5年4月分から、領収書を捨てずに、保管してください。

もし、無くした場合、領収書の再発行はできませんが、

支払った金額の証明書は作成できます。

薬局でお手伝いできることは、なんでも対応しますので、

わからない点は、ご相談ください。

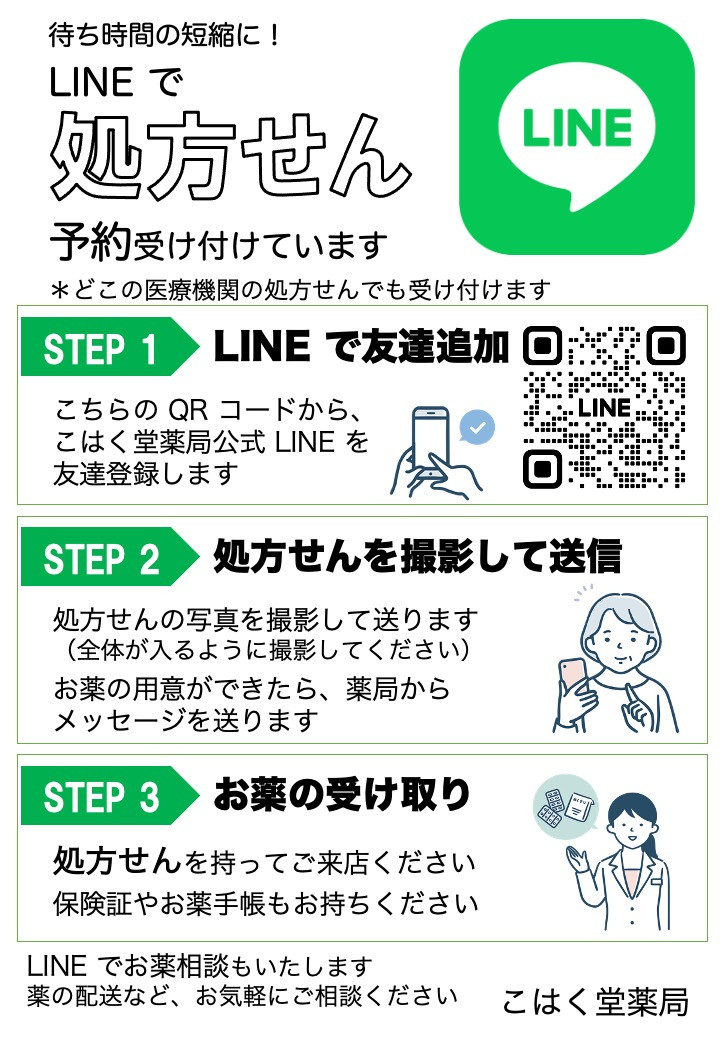

薬局で薬を用意するのを待つ間、待ち時間が気になる方、いらっしゃいますよね。

そこで、待ち時間短縮のためのアイディアをお伝えします。

◯なぜ、時間がかかるの?

薬局での待ち時間、処方せんに書かれた薬を集めるだけじゃないの?と思われるかもしれません。

薬局では、安全に薬を使用していただくために、以下の内容を確認しています。

お待たせして申し訳ございませんが、ご理解いただけると幸いです。

また、現在、薬が不足しており、手に入りにくい状況が続いています。(https://kohakudo589.com/info/4936293)

◯待ち時間を短くするために

・先に預けておく

処方せんを薬局に預けておいて、別の用事を済ませてから、再来局することも可能です。

この場合、「◯時くらいに来ます」と時間の目安を伝えていただくと、スムーズに行くと思います。

・処方せんを先に送っておく

病院に FAX 送信窓口がある場合、事前に FAX 送信しておくことも可能です。

ただし、パソコン入力や薬の計量は、処方せん原本を受け取ってからでないとしてはいけないのですが、事前に薬の確保ができるので、待ち時間の短縮につながります。

また、当薬局では、公式 LINE サービスを行っています。

処方せんの画像を事前に送っていただけると、事前に薬の確保ができますので、待ち時間の短縮につながります。

このような方法で処方せんの内容を事前に連絡するとスムーズです。

・「次もお願いしますね」

現在、後発医薬品を中心に、一部の薬は、非常に入手が困難な状態です。

飛び込みで行くと、薬が手に入らない場合があります。

定期的に続けている薬の場合は、いつもの薬局に通い、「次もお願いします」と声をかけていただくと、薬局でも、次の準備がしやすいです。

こんにちは、こはく堂薬局です。

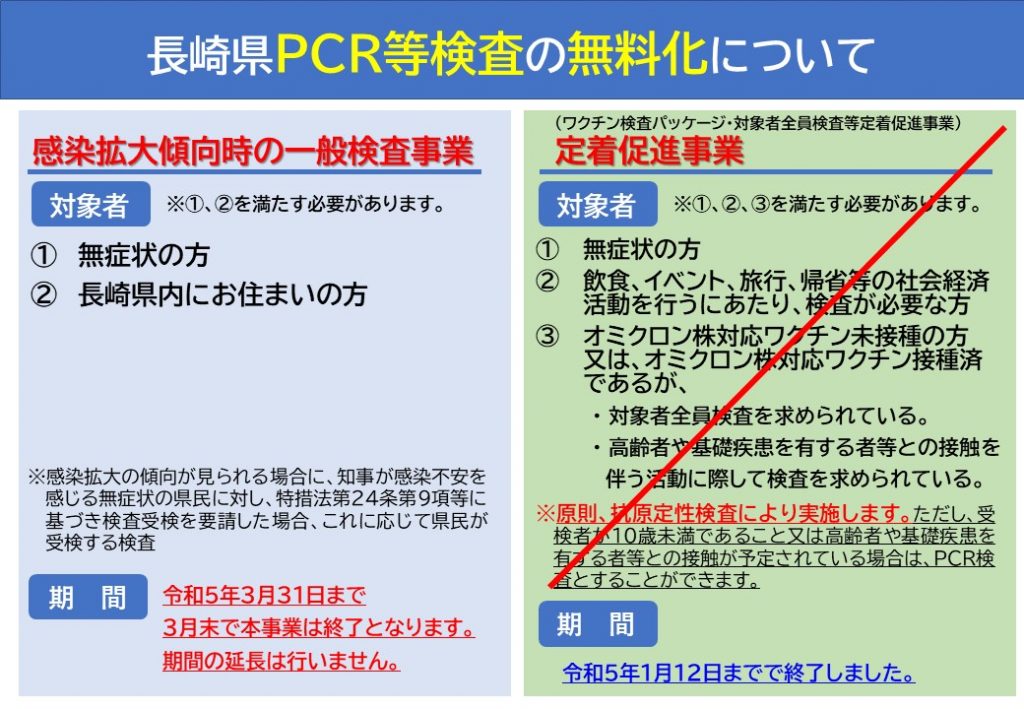

これまで、当薬局では、長崎県が行う新型コロナウイルス感染症の PCR 等無料検査事業に登録して、無料検査を受け付けていました。

この度、長崎県の無料検査は、3月31日で終了することが発表されました。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansenshou/kansenkakudai-muryoukensa/

つきましては、当薬局での無料検査の取り扱いも終了します。

ただし、自費検査は継続して行う予定です。

(自費検査の取り扱いについては、長崎県に問い合わせ中ですので、詳細が決定したら、また、お伝えします)

【自費検査】(予定)

検査項目: 抗原定性検査

受付時間: 薬局の営業時間

予約開始: 検査の1週間前から予約受付開始

検査費用: 3,000円

検査キット:唾液用検査キット

ーーーーーーー(R5. 5/8追記)ーーーーーーー

5月8日に、コロナ2019が感染症法で5類感染症に移行したことを受けて、取り扱いが変更になりますので、ご注意ください。

ー(コロナ2019関連記事に追記しています)ー

ーーー

・医療機関の受診時

・医療機関や高齢者施設等への訪問時

・通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスの乗車時

については、マスクの着用が推奨されています

ーーー

当薬局では、引き続き、職員はマスク着用して勤務いたします。

来局される際は、

・手指消毒の実施

・マスク着用

にご協力をお願いいたします。

※ただし、健康上の理由からマスク着用が難しい方にお願いするものではありません。

知らない間に、大切な人を危険にさらさないために。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

医療費控除を申請する方で、書類などが必要な方は、ご相談ください。

医療費控除とは?

1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けることができる所得税控除制度の一つです。

対象者

・医療費控除の対象者は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族です。離れて暮らしている扶養家族も対象です。

対象期間

・その時の1月1日から12月31日の間に支払われたもの

(未払いの医療費は、実際に支払った年に控除対象となります)

金額

・対象期間に支払った医療費が10万円を超えた場合

※総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%

対象

<薬局の場合>

・医療費(処方せんに基づいて調剤した薬)

・購入した市販薬

※ただし、セルフメディケーション税制と重複して申請することはできません(どちらかだけ)

・交通費 など

【医療費控除の申告の流れ】

①医療費を確認し、控除対象かを調べる

調べる方法には、主に二つの方法があります。

(1)マイナポータルで調べる

マイナポータル連携を利用している人は、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、インターネットで確定申告書を作成するときに自動入力することができます。

(2)「医療費のお知らせ」を確認する

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を確認しましょう。(ほとんどの健康保険組合は医療費の通知を発行しており、郵送されていると思います)

上記のどちらもわからない場合、領収書を確認しなければなりません。

もし、領収書を紛失した場合、領収書の再発行はできませんが、領収証明書でしたら発行することができます。

この証明書は、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日の間に、領収した金額を証明するための書類です。請求に必要な医療機関名や点数も記載していますので、医療費控除の申請のための書類として使うこともできます。

領収書を紛失した方は、紛失したので、証明書が発行できるか、ご相談ください。

ただし、医療機関によっては、発行に係る費用が必要な場合もありますので、ご確認ください。

※当薬局では無料で作成していますので、お気軽にお申し付けください。

②医療費控除と還付金額を計算する

③確定申告書・医療費控除の明細書を作成する

④確定申告書・医療費控除明細書を税務署に提出する

参考)

国税庁 >令和4年度 確定申告特集 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

※詳細は、必ず国税庁の情報をご確認ください。

【関連記事】こちらのページに領収書のことを説明していますので、よろしければご参照ください。

→医療費控除の申請に、領収書の添付が不要になります https://kohakudo589.com/diary/46101