最近更新した投稿

今回から、「ドーピング」について、ご説明します

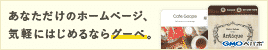

◯ドーピングとは?

ドーピングとは、競技力を高めるために、禁止されている物質や方法を使ったり、それを隠そうとする行為のことを言います。

「ドーピング (doping)」という言葉の語源は、アフリカの部族が祭礼や戦場に行く前に飲む強いお酒「dop」に由来すると言われています(諸説あり)。

ドーピングを防ぐためのルールでは、

①競技力に影響しうる禁止物質や方法を使うことは、禁止されています。

②使用するきっかけが、意図的か・非意図的かは関係なく、禁止されています。

③禁止物質・方法を隠す行為も、禁止されています。

競技力に影響するためドーピングになるとして禁止されている物質は、決して特別なものではありません。

病気の治療に使われる医薬品や市販薬だけでなく、健康食品やサプリメントなどにも含まれている可能性があります。

禁止物質を含む医薬品を、それとは知らずに、病気を治療する目的で使用してしまった場合でも、禁止物質を使うとドーピング違反になります。

意図せず禁止物質を使ってしまうことを「うっかりドーピング」といいます。

病気を治療し、万全のコンディションで日頃の成果を出すためにも、うっかりドーピングを防止することが大切です。

◯なぜ、ドーピングをしてはいけないのでしょうか

ドーピング、という行為が、

①フェアプレーの精神に反し、

②反社会的行為であり、ルール違反だから、 というのはもちろんのことですが、

③アスリートの健康を守るため、 にドーピング違反をしないことが大切である、とも言えます。

スポーツでは、ルールを守り、競技相手と尊重しあい、日頃の努力の成果を発揮している姿に、私たちは感動を覚えます。

しかし、ドーピングは、それまでの自分自身の努力・チームメイトとの信頼・サポートしているスタッフや応援している人々の思い、全てを裏切る行為です。

また、これまでに、ドーピングによって体に過剰な負担をかけてしまった結果、命を落としてしまった例もあります。

どうか、純粋にスポーツと向き合う自分自身を大切にしてください。

うっかりドーピングにならないように、十分に注意しましょう。

ーーー

まとめ

◯「クリーンで公正なスポーツを守るため」にアンチ・ドーピングの正しい知識を持ちましょう

◯病気の治療が、ドーピング禁止物質・方法に該当する場合もあります

ーーー

ーーー

①ドーピングとは? (今回)

②アンチ・ドーピングのルール (次回)

ーーー

これまでの関連記事

新年のお喜びを申し上げます。

皆様におかれましては、健やかに新年をお過ごしのことと存じます。

旧年中は、感染症の恐怖がようやくおちついたかと思えた頃に、オミクロン株も登場し、先の見えない恐怖にご心配な方も多いと思います。

こんなときだからこそ、こはく堂薬局として、地域の皆様に必要とされることをお返しして、少しでも皆様の健康づくりの応援をさせていただきたいと存じます。

今年が、皆様にとって素晴らしい年になりますようお祈り申し上げます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2022年1月1日

こはく堂薬局

イラストは、イラストAC から、ゴートゥーさんのイラストをお借りしました。

家庭内に医薬品を保管するときに、気をつけていただきたいこと、

「家庭内での誤飲事故」について、お伝えしました。

今回は、おすすめする保管方法をお伝えします。

薬を保管するときの、基本的な原則は次の通りです。

①高温・多湿・直射日光を避けて保管しましょう

②薬袋に入れたまま、包装に入ったままの状態で、保管しましょう

③子どもさんの目や手の届かないところに、保管しましょう

◯冷蔵庫に入れた方が良いの?

特別な指示がない場合は、室温で保管していただいて構いません。

医薬品の品質に関わる基本的な事項を定めている「日本薬局方」では、室温とは 1〜30℃ と、定めています。

夏場は室内も 30℃ を超えることがあるため、心配な方もいらっしゃると思います。

一般的な医薬品(通常、室温保存が可能な医薬品)の場合、過酷な条件(室温40℃、湿度75%)で長期保管した場合の安定性を調べた上で、室温保管が可能と判断されているため、夏場の数日〜数週間程度であれば、問題ないと思われます。

ただし、中には、現場仕事や外回りの仕事をされている方で、車の中に医薬品を保管せざるを得ない方もいらっしゃると思います。

特に、インスリン製剤など、注意が必要な薬については、個別に保管方法の説明をうけてください。

保冷剤と保冷袋の使用が必要になります。もし、それでも管理が難しい場合は、治療方針を検討する場合もあります。

◯冷蔵庫に保管したほうが良い医薬品とは

シロップや液剤、坐剤、未使用のインスリン製剤等、冷蔵庫で保管すべき医薬品です。

ただし、冷蔵で保管する時に注意が必要なのは、「凍らないようにする」ことです。

ペットボトルを凍らせると、容器がふくらんで変形した経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

医薬品の場合も同じことが起こり得ます。凍らせてしまうと、容器が破損したり、薬の成分が変性して効果が失われることがあります。

冷蔵庫の中でも、凍りにくいドアポケットや卵入れのところがおすすめです。

(野菜室や吹き出し口の近くは NG です!)

ただし、お子さんの手の届かないところに、入れていただけるようお願いします。

シロップ剤は、糖分の含有量が高いため、細菌繁殖しやすい薬ですので、冷暗所で保管することが安心です。

坐剤は、人間の体温で溶けるように作られた製剤ですので、夏場の室温だと溶ける可能性がありますので、冷暗所で保管することが安心です。

使用前のインスリン製剤は、成分の安定性を保つために冷暗所で保管することが安心です。ただし、開封した後は、室温で保管してください。(冷たい製剤を使用すると痛みの原因になります。開封後、使い切るまでの期間では安定であることが確認されています。)

◯高温・多湿・直射日光を避けるのは、なんのため?

薬の成分が分解されたり、変化することを防ぐためです。

そのため、基本的には、「冷暗所」に保管することをおすすめされています。

◯薬袋に入れたままの状態で保管しましょう

飲み忘れを防ぐために、お薬カレンダーなど、工夫していらっしゃる方も多いと思います。工夫してくださりありがとうございます。

しかし、時々、こんな事態に遭遇します。

・薬の飲み方が書かれた薬袋から、全部の医薬品を取り出してしまい、どれに入っていたかが、わからなくなった

・1錠ずつバラバラにしてしまい、どれがどれかわからなくなった

そのため、一度に全部を取り出すのではなく、飲む分だけ、お薬カレンダーにセットする分だけを、一つずつ取り出すことをおすすめします。

また、医薬品を包装から取り出して、ピルケースに入れて持ち歩く方もいらっしゃるのではないでしょうか?

サプリメントのように、バラの状態で瓶に入っている薬であれば、それでも大丈夫なこともあるのですが、

板状の包装は、中の医薬品を、光や湿度から守る役割も果たしています。

薬によっては、包装から出してしまうと、成分が変化するものもあるので、包装に入ったままでの保管をお願いしたいです。

〔注釈〕「一包化」している薬は、包装から取り出しても問題ないことを確認した上で、包装からとりだし、袋に入れていますので、ご安心ください。

◯子どもさんの目や手の届かないところに保管しましょう

家庭内での医薬品の誤飲事故が実際に起こっています。

実際の事故の例を見ると、予想外の高さに手が届いていたり、戸棚を開けていたり、ということが起こっています。

ご自身の医薬品は、お子さんが見ていないところで取り出しで服用し、目や手の届かないところに保管していただくよう、お願いします。

また、お子さんが大好きなお菓子の空き缶に、薬を入れておくと、間違って飲んでしまう可能性があるため、ご注意ください。

◯保管方法まとめ

薬は、薬袋(やくたい)に入れたまま、ジップ袋などに入れて、保管しましょう。

<剤型ごとの基本的な考え方>

錠剤・カプセル剤・散剤(粉状の薬)・・・室温に保管しましょう

シロップ剤など、液体状の薬・・・冷蔵庫など冷暗所に保管しましょう(*1)

坐薬・・・尖った方を下にして、冷暗所に保管しましょう(*2)

点眼剤・点鼻剤・点耳剤・・・遮光袋が添付されている場合、袋に入れて、指示通りに保管しましょう

*1)1回分だけ、であれば、室温でも大丈夫な場合もあるので、室温保存の説明を受けている場合はあると思います

*2)溶けた場合でも、使うときに影響が少ないように、尖った方を下向きにしておくと安心です

◯イラストは、イラスト AC で、麦さんのイラストをお借りしました。

点眼薬の「基本的な」正しい使い方

点眼薬の基本的な特徴と原則については、以前にお伝えしたのですが、文章が長くて、わかりづらかったと思いますので、もう一度ご説明させてください。

<使う前に>

①手を洗いましょう

目を細菌や異物から守るため、点眼薬は非常に清潔に管理されて製造されています。清潔な手で扱いましょう。

②点眼する前に確認しましょう

・それは本当に目薬ですか?

まさかと思うかもしれませんが、飲み薬や水虫の薬など、外観が目薬によく似ているため、間違って使われたこともあります。今一度、確かめましょう。

・ご自身の目薬ですか?

・品名は間違っていませんか?

・使用期限は過ぎていませんか?

・点眼薬の容器の中に、浮遊物や濁り、変色はありませんか?

点眼薬を使うときに、容器の先が目・まぶた・まつ毛などに触れると、眼脂(めやに)を容器の中に吸い込んだり、細菌汚染の原因になり、異物混入に繋がります。使用前によく確認しましょう。

・容器の先やキャップに、粉のようなものはついていませんか?

薬液が乾燥して粉のようなものがついていることがあります。ティッシュや清潔なガーゼで拭き取ってから使用しましょう。

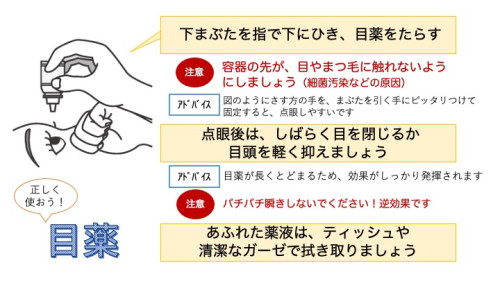

<点眼方法>

①下まぶたを指で下に引き、上を向くように頭を傾けましょう。点眼薬を持った手をかざし、点眼しましょう。

ワンポイントアドバイス!:このとき、点眼瓶を持った手が宙にあると不安定です。まぶたを押さえている方の手に、ぴったりとくっつけると、安定するので、さしやすいと思います。

背もたれのある椅子に座ると、安心して頭部を後ろにそらすことができるので、安定します。

【要注意ポイント】このとき、点眼薬の容器の先は、まぶたやまつ毛などに触れないように気をつけましょう。

眼脂(めやに)を容器の中に吸い込んでしまったり、細菌汚染の原因になってしまいます。

②点眼後は、しばらく目を閉じるか、目頭(鼻に近い方)を軽く押さえましょう

【要注意ポイント】目薬をさした後に、行き渡らせようとして、パチパチと瞬きをする人は、多くいらっしゃいます。でも、それ、逆効果なんです!!

なぜなら、溢れた涙は、目頭の近くから鼻の中に抜ける管を通って、鼻に抜けています、目薬をさした後に、「苦い味がする」と感じたことはありませんか?溢れた薬液が鼻〜口へと流れている証拠です。パチパチ瞬きをすると、ますます、鼻〜口の方に流れてしまいます。せっかくさした目薬が、洗い流されてしまってもったいないです。

もったいないだけでなく、それが、全身の副作用の原因になることがあります。緑内障という病気の治療薬の中の一つでは、気管支喘息の発作を引き起こす可能性があるため、気管支喘息がある方には、使ってはいけません。

③目からあふれた点眼薬は、ティッシュや清潔なガーゼで拭き取りましょう

なぜなら、点眼薬の中には、あふれた薬液をそのままにしていると、目の周りが黒くなるなど、副作用の原因になることがあります。そのため、点眼薬をさした後、タテにひと拭き、ヨコにひと拭きしましょう。

<使用後>

・使用した後の点眼薬は、キャップをしっかりと締めましょう。

点眼薬に添付しているビニール袋に入れて保管してください、と説明される薬があります。それは、太陽の光に含まれる紫外線の影響で薬の成分が変質する薬だからです。その袋は、光の影響を防ぐための遮光性能がある袋です。そのような説明のある薬では、ごめんどうですが、袋に入れて、保管してください。

参考)薬の適性使用協議会:「目薬の使い方 (社団法人日本眼科医会監修)」、平成23年9月.

点眼方法のイラストは、「イラスト AC」から、 CandyBowl さんのイラストを使わせていただきました。

薬局で処方せんの薬を受け取られるとき、こんなことを言われた方もいらっしゃるかもしれません。

「この薬が手に入りにくい状況で、在庫がありません」

「違う会社の製品に変更しても良いでしょうか」

数日前に、報道されたこともあり、耳にされたことも多いのではないでしょうか。

◯なぜ、このようなことが起こっているのか?

世の中に、新しい医薬品が登場するまでには、多大な年月をかけた研究の成果が費やされています。

薬としての有効性と安全性を調べた後、製薬企業は、厚生労働省に、新薬として製造・販売するための申請を提出します。

これを、薬事・食品衛生審議会などの審査を受けて、「くすり」として認められると、新薬として、製造・販売することができるようになります。

さらに、販売したらそれで終わりではなく、販売後もさまざまな調査が行われ、「くすり」としての安全性が監視されています。

この医薬品を作るために、製薬企業は、GMP という法令を守って、医薬品の製造を行っています。

GMP は、医薬品や医療器具を製造する上で、製造者が守らなければならない内容を定めた法令です。

いつ製造しても、必ず、高品質の医薬品を常に製造できるように、原料の入手から、製造・管理・製品の出荷に至るまで、下の①②のハード面・ソフト面の両面について定められています。

①製造のための構造設備

②製造・管理のためのチェック管理体制(書類管理など)

製薬企業がこれを守って製造していることで、私たちは、医薬品を信頼して使用することができます。

非常に残念ながら、とある企業が、この規則を守っていなかったことが判明しました。

そのため、全く異なる医薬品が混入し、このことで死亡された方もいらっしゃいました。

本当にあってはならないことです。

このため、とある企業は業務停止になりました。

また、これを受けて、製薬企業は、正しく医薬品を製造できるように、全ての工程を見直しました。

その過程で不適切な事例が判明したりするなどの影響もあり、一部の製造がストップするなど、医薬品の製造体制は、非常に大きな影響を受けています。

生産できなくなった医薬品の影響で、他のメーカーに注文が殺到したり、後発医薬品が手に入らないため、先発医薬品に注文が殺到した結果、先発品の供給も追いつかずに不足している事態も発生しています。

日本製薬団体連合会が、厚生労働省の依頼で製薬企業に対して調査を行った結果を見ると、

通常通り出荷できているのは、12,301 品目で調査対象の 79.6%でした。

これを、先発医薬品と後発医薬品に分けて見てみると、

先発医薬品は、4461品目で、調査対象の95.6%、

後発医薬品は、6033品目で、70.6%でした。

このように、先発医薬品は、約5% は、医薬品の出荷に影響が出ており、

後発医薬品では、約30% の医薬品で、医薬品の出荷に影響が出ている状態であることがわかりました。

このため、通常通り出荷できない医薬品は出荷調整がかけられている場合があります。

新規の薬局とは取引できない、など。

そこで、薬局では、卸売企業と連携しながら、決して買い占めることなく、なんとか必要な医薬品を確保できるように、尽力しています。

それでも、手に入らない場合に、メーカーの変更や、先発医薬品への変更をお願いしている場合があります。

◯「メーカーが違う」と言われたけど、大丈夫?

先発医薬品が販売されて、特許期間が切れた後、同じ医薬品成分の薬を、他の製薬企業が作れるようになります。

これを「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」と言います。

薬の開発費がかからないため、従来用いられていた医薬品と同じ成分を含む医薬品を、安く作ることができるようになります。

医薬品の費用は、みなさまが窓口で負担される金額の他、医療保険からも出されています。

日本の医療保険は、国民全員が受けることができるという点で、世界的にも他にはない、素晴らしい制度です。

後発医薬品を使うことで、医療保険の負担を減らすことができるので、医療保険制度を守ることにつながります。

後発医薬品は、販売前に品質を確認する試験(生物学的同等性試験など)が行われ、品質が確認されています。

後発医薬品を製造する企業も、先発医薬品と同じく、GMP 等の基準を満たしているところでしか製造することはできません。

製造後も市販後調査が行われ、監視されています。

品質については、基準を満たしていること、ご安心いただきたいと思います。

後発医薬品は、先発医薬品と、有効成分は同じですが、添加物が異なります。

そのことが、良い結果を招く場合もありますが(飲みやすい製剤加工が施されているなど)、

好ましくない結果につながることもあります(添加物に対するアレルギー反応など)。

その点は、私たち、薬剤師は、ここの医薬品の製剤の特徴を調べて判断しますので、

ご不明な点や、ご心配な点は、ご相談いただきたいと存じます。