最近更新した投稿

こんにちは。

「こんなことも、ぜひ薬局で尋ねてください」のシリーズをお届けします。

ーーー

市販薬やサプリメントを始めようとしていることも、ぜひ、お気軽にご相談ください

ーーー

医薬品には、区分があります。

医師・歯科医師の処方せんや指示に基づいて使用される、医療用医薬品と、

薬剤師などのアドバイスのもとで購入される、一般用医薬品・要指導医薬品があります。

医療用医薬品は、作用や使用方法の点で、専門家の管理が必要な医薬品であり、ほとんどが医療保険の対象となります。

病院・診療所・歯科診療所を受診して、医師・歯科医師による診断を受け、あなたの症状などに応じた医薬品が処方されます。

薬剤師は、その医薬品があなたの状態に合っているかを確認した上で(ダブルチェックの意味合いです)、使い方を説明し、使用中の体調の変化などをお伺いします。

医療用医薬品は、あなたの状態に合わせて、種類や量を決められています。

余った薬を自分の判断で使用したり、似たような症状だからと言って、他の人に譲ったりしてはいけません。

一般用医薬品・要指導医薬品は、みなさまが薬局・薬店・ドラッグストアなどで、薬剤師などのアドバイスを受けて購入し、自分の判断で使用するものです。

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」をセルフメディケーションといいます(WHO定義)。

一般用医薬品・要指導医薬品は、成分の種類や含有量などの点から、指示されている用量通りに使う範囲で使っている分には比較的安全であり、誰でも使いやすいように工夫されています。

「痛み」「鼻水」「くしゃみ」「胃痛」など、症状から薬を選んで使いやすいようになっているものが多いです。

使用量や使い方の説明書が添付されているので、必ず確認しましょう。

ただし、市販薬を使う時に、注意して欲しいことの一つが、

必要以上に「薬で我慢しない」ことです。

病院に行くべき時には、行ってください。

ーーー

というのも、私自身の失敗談をご紹介します。(本当にお恥ずかしいのですが)

ゴールデンウイーク中に、とある活動のために遠方に行きました。

飛行機を降りた時点で、猛烈な具合悪さと右足すねの痛みに襲われました。

でも、ゴールデンウイーク中ですし、出先です。

薬局で痛み止めを買いました。

猛烈な痛みでしたが、痛み止めを飲んで30分我慢すると、怖いくらいにばっちり効きました。

その状態は、ゴールデンウイーク期間中続いていました。

そして、帰宅後、病院に行きました。

・・・即、入院しました。

(蜂窩織炎で、CRP10ありました…)

本当に、よく効く反面、薬は正しく使わないと怖い、と感じました。

ーーー

市販薬やサプリメントを購入する時には、

①ご自身の症状を伝え

②薬の使い方の説明を受けてください

これまでの副作用の記録なども見せていただきたいので、購入時には、必ず、お薬手帳をご持参されることをお願いします。

かかりつけの薬剤師に、事前に、こういうのを使おうと思う、と相談されても良いです。

市販薬の販売をしていない薬局でも、相談はいくらでもしてください。

市販薬を購入するとき、

「この薬を飲んで◯日たっても、症状が改善しないときには、病院に行ってください」

「申し訳ありませんが、薬は販売できません。病院に行ってください」

と、説明してくれるところで購入されることを、おすすめします。

ただ売るのではなく、状況に応じた対応を説明できる薬剤師でありたいと思っています。

こちらの記事も、よろしければご参照ください。

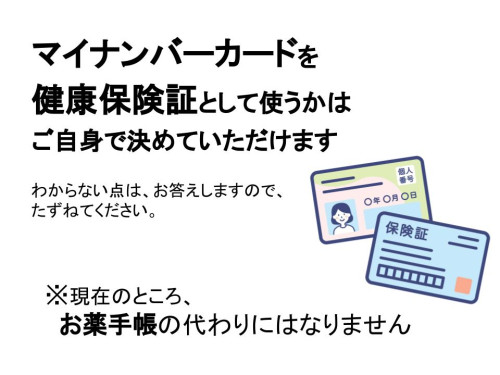

最近、テレビ CM で、“マイナンバーカードが健康保険証になる”という話を耳にされた方も多いのではないでしょうか?

こちらは、現在、政府が進めている政策の一つです。

マイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけることで、

受診・来局されたときに医療機関にあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、医療保険の情報(保健番号、期限など)が医療機関に伝わります。

①どこの医療機関でも利用できるのか?

オンライン資格確認が導入されている医療機関のみで利用できます。

政府は、令和5年3月末までに、ほぼ全ての医療機関に導入されることを目指して、進めています。

(カードリーダーの設置も進められていますが、現在は、世界的な半導体不足などもあり、少しずつ進んでいる状態、とご理解ください)

※当薬局では、利用していただけるように申請していますが、機器が届いていないため、まだ、利用いただけません。

②マイナンバーカードがないと受診できないのか?

いいえ。

従来通り、健康保険証をご提示いただけると、医療保険で受診・調剤をうけることは、もちろん、可能です。

③マイナンバーカードを医療機関に一時的にでも預けるの?

いいえ。

窓口にある専用のカードリーダーを、ご自身で操作していただけます。

④マイナンバーカードを持っていたら、自動的に健康保険証が読み取られてしまうの?

いいえ。

マイナンバーカードをお持ちの方で、健康保険証としての利用に同意される方は、利用開始の手続きが必要です。

利用開始の手続きをした後に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナポータルかセブン銀行ATMで手続きができます。

逆に言うと、マイナンバーカードを持っているが、健康保険証としての利用をしたくない方は、利用開始の手続きをしなければ、健康保険証の情報と繋がることはありません。

⑤マイナンバーカードを健康保険証にすると、どうなるの?

・医療機関は、オンラインで健康保険証の情報を確認します。

転職などで、健康保険証が変更になった後も、医療機関では変更を伝えていただけないとその場では分かりませんが、オンラインで確認すると、健康保険証が有効かをその場で確認することができます。

→(あなたのメリット)変更になった後、「新しい健康保険証が届いていないから受診できない」という心配が減ります。

→(医療機関のメリット)保険の請求間違いが減ります。

・これまでに受けた特定健診などの記録を、医療機関が確認できます。

→(あなたのメリット)健診結果を紙で持っていかなくても、内容を伝えることができるので、あなたの健診内容を理解した上で、あなたに合った診断・治療を受けることができます。

※カードリーダーにかざした時に「薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意」に、「同意」した人については、医療機関はマイナンバーカードと紐づけられた情報を確認することができます。

・過去の投薬の記録を、医療機関が確認できます。

→(あなたのメリット)お薬手帳がない時でも、過去の投薬の記録を伝えることができます。

※カードリーダーにかざした時に「薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意」に、「同意」した人については、医療機関はマイナンバーカードと紐づけられた情報を確認することができます。

・従来の支払いが変わります。

→(あなたのメリット)急な入院時などにも安心です。

入院など、支払う医療費が高額な場合には、一定額まで補助する仕組み(高額療養費制度)があります。

従来は、事前申請して、申請が通って認定証が届いた後に、その手続きをとります。

そのため、退院までに間に合わない場合など、一時的に高額な自己負担金を支払うこともありました。

今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、あなたが高額療養費制度等との紐付けに同意された場合、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

※カードリーダーにかざした時に「限度額適用認定証等の情報提供に係る同意」に、「同意」した人については、限度額適用認定証の内容が確認できるため、別に申請をすることなく、手続きが可能です。(口頭で伝えることもできます)

⑥お薬手帳の代わりになるの?

残念ながら、現時点では、お薬手帳の代わりになるものではありません。

医療機関・薬局では、1ヶ月の記録をまとめて、治療費・薬代を請求しています。

医療機関・薬局から送った情報をマイナンバーカードに紐づけられるので、情報が掲載されるまでには、1ヶ月以上の時差がどうしても発生してしまいます。

さらに、お薬手帳には、過去の薬の記録だけでなく、薬の副作用、アレルギー、市販薬の記録なども残しています。これは、マイナンバーカードには載りません。

お薬手帳は、これからも引き続き、活用していただけるようお願いします。

参考)

厚生労働省ホームページ内

マイナンバーカードの健康保険証利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

お薬手帳についての解説は、これまでに書いた記事を参考にしていただけると幸いです。

>お薬手帳

申請に必要な書類の作成をお手伝いしますので、ぜひ、ご相談ください。

病院や薬局でお支払いになった金額の還付などについての話です。

◯ 確定申告の医療費控除

◯ 医療費の公的助成

◯ 学校でのケガなどの給付金(日本スポーツ振興センターの給付対象のもの)

上記などのように、医療機関で一旦支払った金額を、申請する仕組みがあります。

支払った金額を申請するための書類の作成は、薬局でもお手伝いできますので、ぜひ、ご相談ください。

支払った金額の証明の仕方には、いくつかの方法があります。

ここでは、「医療費控除」の場合を例にあげて説明します。

「医療費控除」とは、支払った医療費の金額を、決まった式で計算した金額を、所得金額から差し引く仕組みです。

支払った医療費を証明するための方法が、平成29年から変更になりました。

それまでは、医療費の領収書の添付が必要でしたが、平成29年からは、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ(医療費通知)」でも申請可能になりました。

医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

ただし、医療費のお知らせで申請する場合、領収書を自宅に保管(5年間)しておかなくてはいけないので、ご注意ください。

①医療費のお知らせ(医療費通知)を添付する

「医療費のお知らせ(医療費通知)」とは、健康保険組合が発行する書類です。

いつ、だれが、どこで(医療機関・薬局)、いくら医療費をしはらったのか、が記載されています。

複数の医療機関にかかった場合も、まとめて記載されています。

医療機関が発行する書類ではありません。健康保険組合から発行されますので、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

Q. 医療費通知は、どうしたら手に入るのか?

健康保険組合によって異なるようです。

医療費を使った場合に、年に数回、金額の内容が健康保険組合から送られてきます。

組合によっては、発行を申請しないと送らないところもあるようですので、加入されている健康保険組合にご確認ください。

※国民健康保険の場合、世帯主あてに、2ヶ月分のお知らせが郵送されているようです。

※医療費通知の内容やデザインは健康保険組合によって異なります。

もし、申請に必要な事項が記載されていないと判断された場合、領収書の提出を求められる場合がありますので、医療費通知で申請する場合でも、「領収書」は捨てないで、保管をしてください。

②領収書

医療費の領収書から必要な事項を転記して、「医療費控除の明細書」を作成してください。

Q. 領収書を紛失した!?

領収書を再発行することはできません。

ただし、医療機関・薬局では、年間で支払った金額を証明するための「一時負担証明書」を発行することはできます。

もし、領収書を紛失した方は、証明書の発行を相談してください。

ただし、この証明書が申請のために十分であるかは、提出先によって異なると思います。

「領収書を紛失したが、この証明書でも可能か」ということを、提出先に尋ねてください。

◯まとめ◯

薬局では、以下のお手伝いが可能です。

①申請書類に、必要事項を記入する。

持ってきていただいた申請書類に、記入します。書類をご持参いただいた上で、いつの分を記入したら良いか、教えてください。

②「一部負担金証明書」を発行する。

領収書の再発行はできませんが、1年間の間にお支払いされた薬代を証明するための証明書を出すことができます。

※領収書は大切なものですので、無くさないようにお気をつけください。

こんにちは。

みなさんの中には、処方せんを持っているときしか、

調剤薬局に行ってはいけないのではないか?とお思いの方はいらっしゃいませんか。

それは、ちがいます!

手ぶらで、いつでも気軽に相談に来て欲しいと思っています。

そのことをお伝えすべく、

今回から、こんな時にも薬局を活用してください!という事例をご紹介していこうと思います。

ーーー

「手術や入院の前には、ご相談ください」

手術や入院の前は、とてもご不安だと思います。

入院準備や術前の説明を聞きに行ったり。。。

実は、普段飲んでいる薬にも注意が必要です。

一部の薬では、

出血を伴う手術や、造影剤検査の前など、

休薬が必要なものがあります。

例えば、

①血液が固まりにくくなる薬:抗凝固薬や抗血小板薬(いわゆる、”血液サラサラの薬”と説明される薬です)

出血を伴う手術をする場合、薬の影響で止血が困難になることがあります。

侵襲度が高い手術の場合は、事前に休薬が必要になります。

ただし、手術によって出血のリスクが異なりますし、休薬することのデメリットも考えられますので、個別に、対応が必要です。

②経口糖尿病治療薬:ビグアナイド薬

造影剤を使った検査をするときに注意が必要です。

ビグアナイド薬も、造影剤も、それぞれに、腎臓に負担をかける可能性がある薬です。

そのため、同時期に使用すると、腎臓への負担が大きくなります。

そこで、事前に休薬などの対応がとられることがあります。

このように、普段、服用している薬やサプリメントにも注意が必要になります。

そこで、手術や入院の前には、ぜひ、薬局にご相談ください。

薬局では、

①現在服用中の薬

②過去にあった副作用の記録

③使用中のサプリメント名

④服薬において注意すべき点(例えば、錠剤が苦手や一包化のルールなど)

上記の他、服薬において注意すべき点をまとめた書面を作成します。

これがあると、少しは入院先の確認作業のお役に立てるのではないかな、と思います。

少しでもお役に立てると嬉しいです。

ぜひ、健康づくりのお手伝いに、薬局を活用してください。

すでにご承知の方も、多いと思いますが、

薬局で医療用抗原検査キットの取扱いを可能とする緊急的措置が発表されました[1]。

そこで、ここでは、それについて、ご説明したいと思います。

①医療用抗原検査キットとは?

「抗原検査キット」とは

抗原検査キットとは、ウイルスが持つ特定のたんぱく質を検出する方法です。

確定診断でよく耳にする PCR 検査は、ウイルスの遺伝子を増幅させて検出する方法です。

PCR 検査は、微量のウイルスでも検出できる(感度が高い)優れた検査方法ですが、実施するためには専用の機械で検査するため時間がかかり、高価な方法です。

それに比べ、抗原検査キットは、微量のウイルスの検出には PCR 検査には劣りますが、専用の機械は不要で、その場で、10数分程度で実施できる点がメリットがあります。特定の抗原と反応する抗原抗体反応を利用した検査方法ですので、特異性(目的のウイルスのたんぱく質のみを認識する)も高いです。簡便に、迅速にできる、ということが特徴です。

「医療用」と「検査用」とは

これまでに市販で流通していたのは、「検査用」の抗原検査キットです。

今回、薬局での販売が認められたのは、「医療用」の抗原検査キットです。

「医療用」抗原検査キットとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、「薬機法」)に定められた基準で審査され、承認された診断用医薬品であるということです。

現在流通している「検査用」抗原検査キットとの違いは、「国による審査をうけたか否か」ということになります。

「医療用」抗原検査キットは、国が定めた審査で審査された上で、認められた製品であり、その性能に関する詳細な資料が公開されています。

②検査キットの結果は信用できるのか?

PCR 検査よりも劣る、と言われているため、心配されている方も多いと思います。

結論を先に申し上げると、

一定量以上のウイルス量があると、高い割合で陽性と判定されます(PCR 検査との陽性一致率8~9割)。

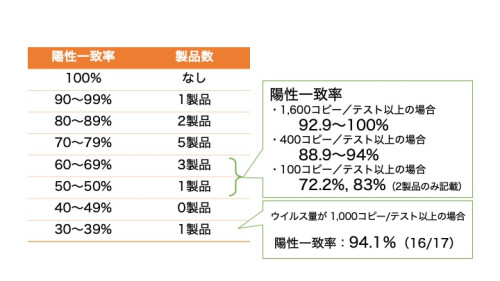

現在承認されている抗原検査法のうち、簡易検査キット18製品のうち、

①SARS-CoV-2 抗原のみを測定する、

②審査外用に国内臨床検体を用いた試験が掲載されており、

③PCR 検査と比較されている、

という3つの条件を満たしていた、13製品の性能を調べました。概要を以下にまとめます。

国内検査検体を用いた試験結果:

◯陰性一致率

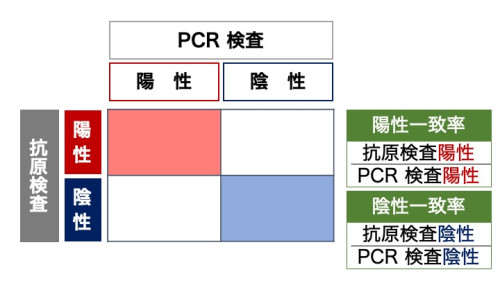

〈解説〉簡易検査キット「陰性」のうち、簡易検査キットと PCR 検査のどちらでも「陰性」と判定された割合。

つまり、簡易検査キット「陰性」なのに、PCR 検査では「陽性」、つまり、簡易検査キットの「見逃し」があると、この値は低くなります。

陰性一致率:13製品中、10製品で100% (3製品は、95~98.2%)

◯陽性一致率

〈解説〉簡易検査キット「陽性」のうち、簡易検査キットと PCR 検査のどちらでも「陽性」と判定された割合。

つまり、簡易検査キット「陰性」なのに、PCR 検査では「陽性」、つまり、簡易検査キットの「見逃し」があると、この値は低くなります。

陽性一致率:

PCR 検査と比較した場合の陽性一致率は、13製品中8製品は、70%以上でしたが、

13製品中4製品は、50~69%であり、1製品は 36.4% と一致率が低いものもありました。

ただし、一致率が低い製品でも、検体に含まれるウイルス量を考えると、

ウイルス量が多い場合には、陽性一致率も高い、という結果でした。

◯陽性一致率と陰性一致率の見方

抗原検査キットの性能評価では、PCR 検査の検査結果と比較が行われます。

陽性一致率が高いということは、抗原検査キットでも PCR 検査と同様の結果がでたことを示します。

「検査の見逃し」=「PCR 検査では陽性とでるが、抗原検査キットでは陰性とでた」、場合などに、陽性一致率は低くなります。

つまり、抗原検査キットで「陽性」と出た場合、それは、PCR 検査でもおそらく陽性とでるだろうといえます(もちろん、確定申告のためには、PCR 検査も行われることがあります)。

しかし、抗原検査キットで、「陰性」だった場合、「抗原検査キットで陰性と出たが、PCR 検査をすると陽性とでるかもしれない」可能性を含んでいる、ということになります。

◯ まとめ ◯

したがって、

抗原検査キットで、「陽性」と出た場合

・・・保健所などの地域の窓口に、電話をかけて(訪問するのではななく)、指示にしたがって対処しましょう

抗原検査キットで、「陰性」とでた場合

・・・「陽性」の可能性も否定できません。

絶対に「陰性」だと断定できるものではないことを、ご理解ください。

これまで通り、基本的な感染症対策に気をつけて生活しましょう。

もし、具合が悪くなった場合、地域の医療機関などに、電話をかけてから相談しましょう。

基本的には、このように考えていただきたいです。

参考資料)

[1]厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課:「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」、令和3年9月27日.

[2]厚生労働省 >新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報

[3]日本疫学会 新型コロナウイルス関連情報特設サイト https://jeaweb.jp/covid/index.html

>新型コロナウイルス感染予防対策についての Q&A

※PCR 検査の正確性などは、こちらに詳しく掲載されています(著者注釈)